2025.6.24

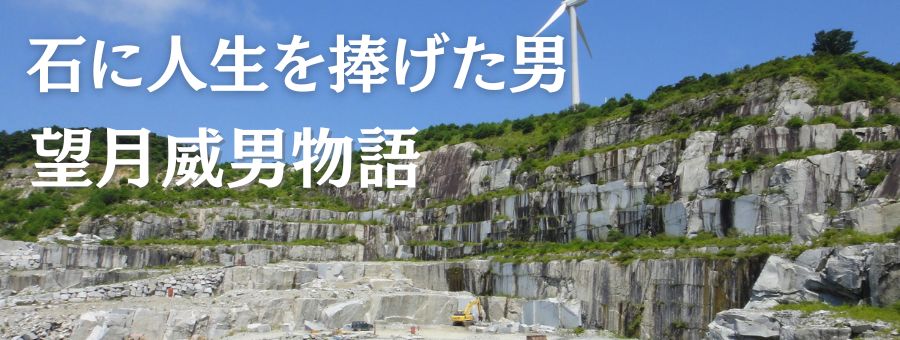

【2】石と共に育った少年時代 -イシフク会長 望月威男物語

戦争を生き延びた家族は、静岡の片隅で以前営んでいた石材店を営み新たな生活を始めた。しかし、そこに待っていたのは決して楽な日々ではなかった。

「食べるものにも困る」

それが当たり前の生活だった。

松二は石材業を再開はしたが、戦後の混乱の中で仕事はほとんどなかった。焼け野原となった日本では、生活が最優先であり、石に関心を持つ人は少なかった。

それでも松二は諦めなかった。近隣の寺社や個人宅を回り、石工の仕事を探した。大工の手伝いもしながら、少しずつ石材業を立て直そうとしていた。

松二は、どれほど苦しくても石屋として生きることを諦めなかった。その中で、お金の本当の意味を知った。それは単に生きるための手段ではなく、「人の信頼」「感謝」「仕事への誇り」の象徴でもあった。

墓石の仕事が本格的に戻り始めたのは、戦後10年が経った頃。静岡の町が少しずつ復興し、人々が故人の供養を改めて考え始めた時だった。

そんな父の背中を見ながら、威男もまた幼いながらに「働く」ということを学んでいった。

ある夜、小学五年生の威男は遠方へ仕事に行っていた父が帰るのを待っていた。時計は夜八時を過ぎていた。ようやく戻ってきた松二は、汗を拭いながら、威男に言った。

「威男、今日いただいたお金を数えろ。」

机の上に並べられた千円札の束。震える手で数えると、二十数万円あった。千円札しかなかった時代、それは大金だった。

しかし、松二の目的は金額の確認ではなかった。彼は一枚ずつ丁寧に千円札のしわを伸ばし、それを仏壇に供えた。

「ありがとうございました。」松二はそう呟き、静かに手を合わせた。

「金は計算するものじゃない。感謝するものだ。」

この言葉が、威男の心に深く刻まれた。

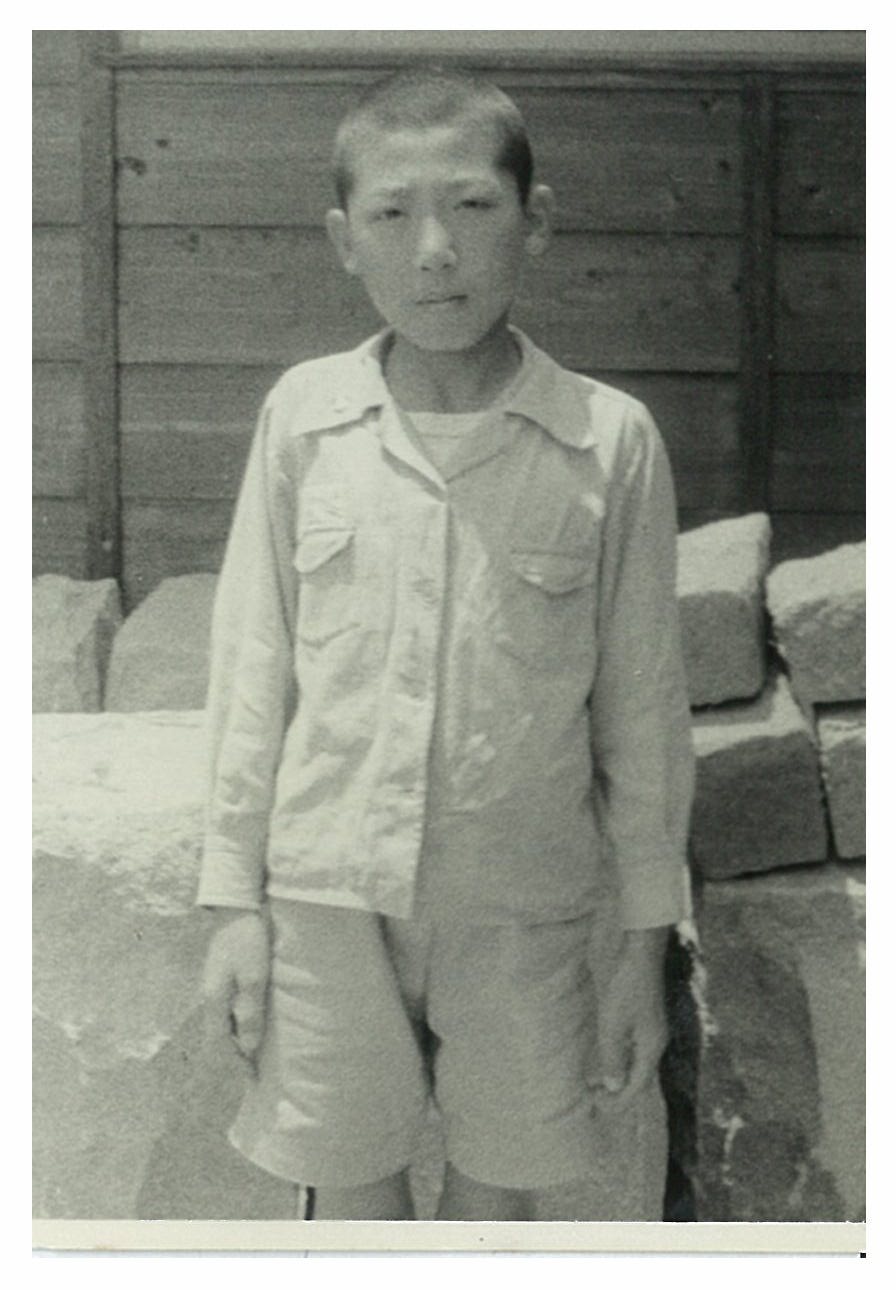

(威男小学生時代。父からお金に感謝することを学ぶ)

また、松二の商売の哲学を象徴するエピソードがある。

ある日、一人の女性が「亡くなった主人のお墓を建てたい」と石福石材店を訪れた。だが、彼女には子供がいて、お墓を建てることで家計が苦しくなるのは明らかだった。

松二は静かに言った。

「墓は後になっても建てることができる。いま大事なのは、子供の将来だ。教育にはお金が必要だろう。」

結果、その女性はお墓を建てなかった。そして、子供は静岡高校を経て東京大学へ進学し、その後、立派なお墓を建てたという。

「生きている人間の生活を、いまは優先させよ。」

石を売ることよりも、人の幸せを考えた商売。その姿勢が、後の威男の生き方にも影響を与えていくことになる。

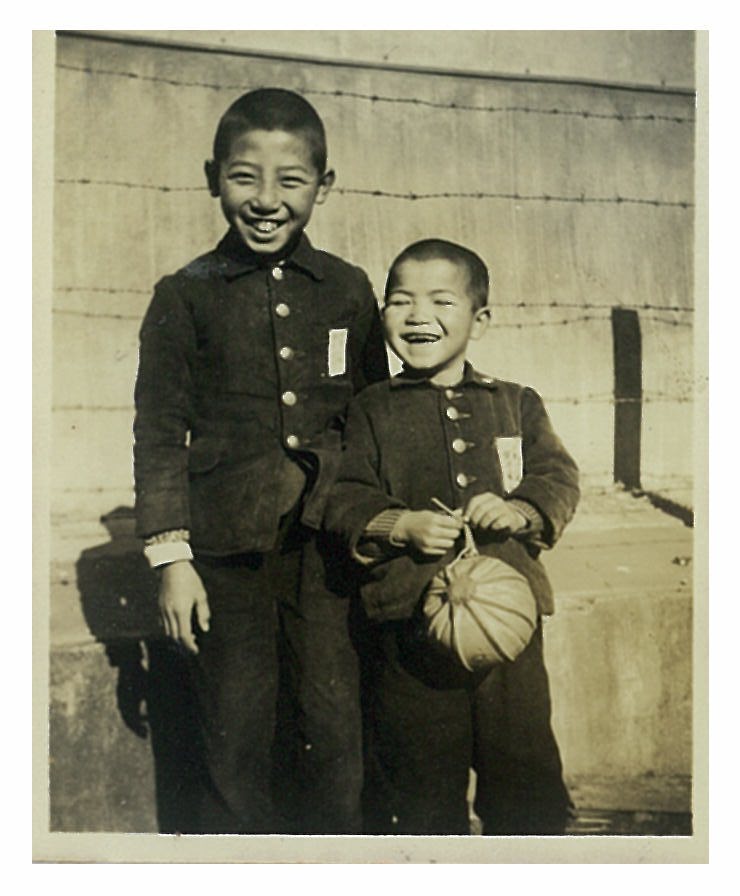

(小学生ながら、商売の姿勢を父の背中から感じて育っていった)